JOURNAL

Contents

『代表津村の未来を創る事業戦略コラム』について

このコラムは、代表取締役である私、津村 元英が執筆しております。

衰退産業だった事業から、大きく転換した想いや、悩みなど

これまでの経験について、シュンビンの歴史の流れと共に、

お話しできればと思います。

ちょっとした何かのきっかけになれば、大変嬉しく思います。

1.なぜMVV策定に第三者が必要なのか?「社員への浸透」という視点

ミッション、ビジョン、バリューの決め方については、まず、自分でするか?

弊社のような第三者に手伝ってもらうか?ということで分かれますが、

私は、自分自身では、どちらかというと初期は自分でやってきた経験から、

これは、自分ですべきなのではないかなと思っていました。

でも、今なぜ、サービスを提供しているかというと、結局は、社員への浸透が

その方が早いというのが一番の理由です。

最初の設計段階から社員も関わるので社員も納得感があると思います。

2.組織の「方向性」と「考え方」。MVVの役割

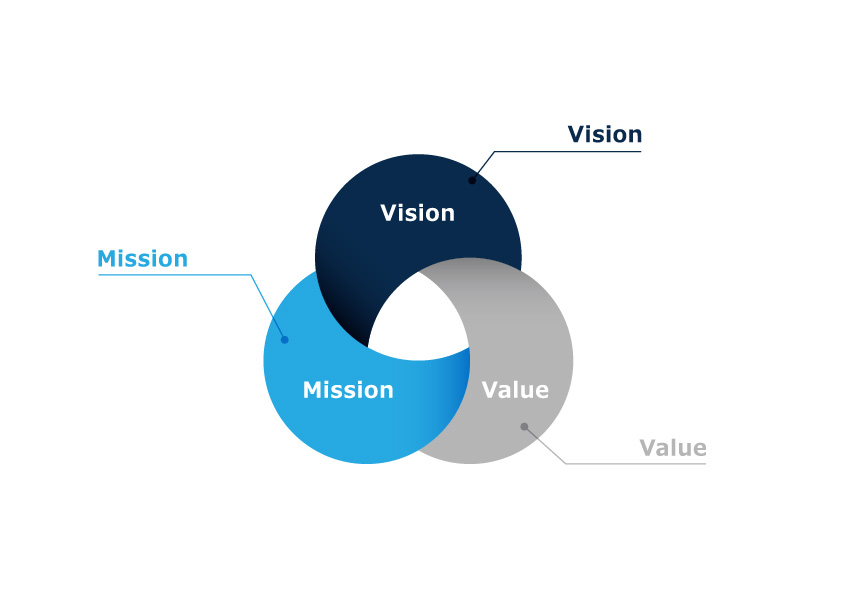

ミッション、ビジョン、バリューというのは、

社員とのベクトルを合わせるということが大前提になってきます。

そのベクトルとは、方向性と考え方です。

ミッション、ビジョンが方向性でバリューは考え方です。

ですから、ミッション、ビジョンについては二つ一遍にする必要はなく、

中期的な理想がミッションで、長期的な理想がビジョンなので、私としては、

どちらからはいってもいいですが、ミッションからはいる方が自然かなと思います。

バリューは組織としての価値観を決めるので、判断基準として非常に重要です。

これについては、そのバリュー一つ一つを深堀していき、その会社の個性を加味してつくります。

でないと、判断基準として使えないので。

3.浸透なくして意味はない。MVVを血肉化する「量の確保」と「一貫性の保持」

あと、これをどうやって浸透させるかですが、量の確保と一貫性の保持が大事です。

量の確保は、座学と実学と両方で浸透させます。

座学は、朝礼や勉強会などで、コツとしては、必ずフィードバックをいれるということです。

よく朝礼などでも、輪読だけとか社員が感想を言いっぱなしということがありますが、

これでは浸透していかないと思います。やはり、リーダーやトップがフィードバックすることで

浸透していくと思います。また、リーダーやトップにとっても、

フィードバックが自分にも落とし込むことになります。

実学は、日々の経営の中で、ミッション、ビジョン、バリューを使うということです。

特にバリューは判断基準になるものなので、常に意識してそれに添うようにしないといけません。

一貫性の保持は、すべてにおいて、戦略フェーズでも、戦術フェーズでも、どの部署でも、

このミッション、ビジョン、バリューが活きているとしないといけません。

なので、儲けや効率を優先させてはいけません。

儲けや効率を保持しながら一貫性を保持するという意志を貫徹する必要があります。

このように浸透は、不断の努力が伴うわけですから、そういう意味でも、

やはり、設計の段階でしっかりしたものをつくっておく必要があると思います。

社長津村に「話を聞いてみたい」など、

事業相談・ブランディング事業相談・ブランディングのご相談は

下記Contact フォームまで、お気軽にお問合せくださいませ。

貴社のあるべき姿を明確化し、

全てのステークホルダーに向けた旗印を立てる!