JOURNAL

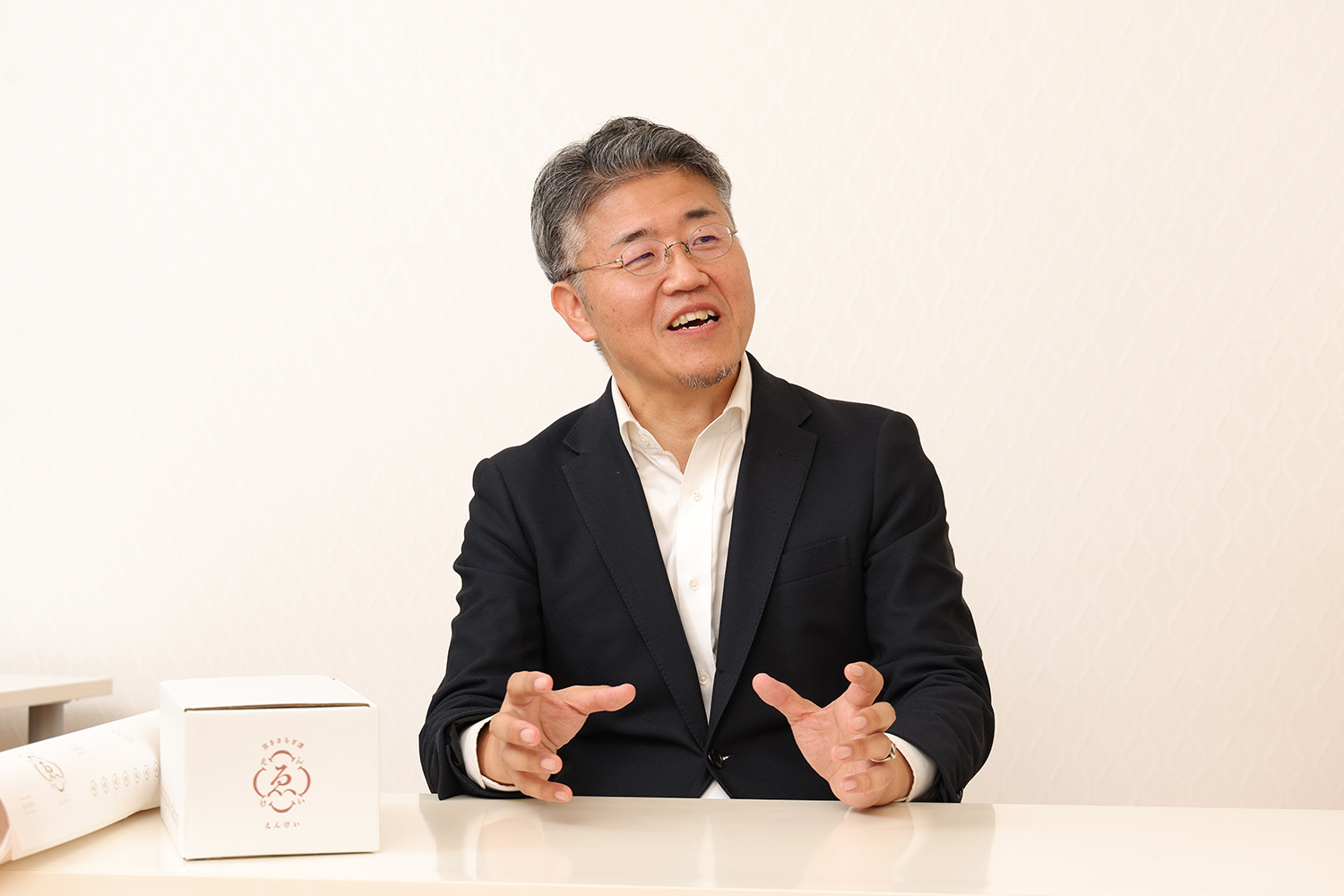

PROJECTインタビュー

ブランディング 事例インタビュー 京きさらぎ漬えんけい様 リブランディング

「やめるか、続けるか」の危機を乗り越え、売上アップ!京きさらぎ漬えんけいが実行した戦略的デザイン

- CLIENT

- 京きさらぎ漬えんけい 様

- MEMBER

- 京きさらぎ漬えんけい 代表 中本様

シュンビン株式会社 槌野 磨(建築デザイナー)、松下 紀子(デザイナー)

- WEB SITE

- https://kisaragiduke-enkei.jp/

- AREA

- 大阪府

はじめに

「このままではいけない。」 長年の歴史を持つ家業を継ぐ際、多くの後継経営者が直面するブランドの「停滞」と「未来への危機感」。1986年に高槻で開業された漬物屋「京きさらぎ漬えんけい」代表の中本様もまた、同様の深い葛藤の中にいらっしゃいました。屋号の混同、曖昧な顧客層、そして何よりも「伝えたい価値が埋もれている」という根本的な課題。 今回は、看板の変更だけでは終わらない、事業の根幹を変えるリブランディングに踏み切ったプロセスについて、代表の中本様にお話を伺いました。 ブランドコンセプトの策定から、ターゲットの明確化、そしてブランドを体現する店舗の全面改築に至るまで、デザインがいかに企業を再定義し、家族の顔までも変える力を持ったのか。「事業承継 ブランディング」や「新規事業 デザイン」に関心を持つ経営者様にとって、具体的な成功イメージと、一歩踏み出すための行動への示唆が得られるはずです。商品力はあるのに売れない。気づかなかった「伝わらない」の壁

- ―本日はよろしくお願いいたします。お知り合いである有限会社いなふ様のご紹介からご縁をいただきましたが、改めて当時の心境や課題感をお聞かせいただけますか?

- 代表 中本氏:

- 「伝えたい思いが、全くお客様に届いていない」という課題を抱えていました。

同じ屋号で1950年創業の「京きさらぎ漬丹波」からの仕入をやめて、10年ほど前から法人の屋号を「京きさらぎ漬えんけい」に改め、

自社菜園・自社工場での製造にこだわってきました。

しかし、外見としての店舗やパッケージ等は「京きさらぎ漬丹波」のままであったため、私たちが提供しているものは「京きさらぎ漬えんけい」なのに、旧屋号の混同による他店のクレームや、店舗の視認性の悪さなど、様々な問題がありました。一番の問題は、私自身が「誰に食べてほしいか」を全く深く考えていなかったことです。ただ闇雲に販路を広げようと焦るばかりでした。

シュンビンさんに最初にご相談した時は、正直、看板だけ変えればいいと思っていました。しかし、シュンビンさんから「中本さん、そもそもブランドコンセプトは何ですか?」と聞かれて、「何も考えてない」と答えるしかなかったんです。3Cとかペルソナとか、そんな言葉はゲームのタイトルでしか聞いたことがなく、新しく聞くことばかりで。その時初めて、自分が事業の核を理解していなかったと気づかされました。

曖昧な状態からの脱却。「食卓の笑顔」を核としたブランドの言語化

- ―漬物という伝統的な商材に対して、松下さんは最初どのような印象をお持ちでしたでしょうか?

- シュンビン松下:

- お話をいただいた当初は、伝統というところはあまり気にせず「守るべきところ」と「新しくみせていくところ」をデザインとして表現していくことを意識していました。ヒアリングさせていただいく前にえんけい様のお漬物を食べたんですが、すごく美味しくて。正直、それまで漬物というジャンル自体に全然興味なかったのですが、そんな私でさえ、1人で1袋全部食べてしまったんです。笑

それで漬物に興味が出てきて、他社の漬物も食べてみたんですが、えんけいさんのとは全然違う。やっぱりお野菜から作られているところが違うのかなと感じました。

- 代表 中本氏:

- 実は当時、他のお漬物屋さんの知り合いがいなくて。京きさらぎ漬えんけいになってから全日本漬物協同組合連合会に入らせていただいたんですが、そこでうちみたいに製造している漬物屋がもうあまりないということにすごく驚きました。

えんけいはダイレクトに塩をふる工程があるのですが、もうほとんどが機械で製造していると。うちは全て手作業でやっているので、そういうところが違うのかなと思いますね。

- ―シュンビンとのワークショップでは、コンセプト「食卓から地域を笑顔に」と定義されましたが、松下さんはデザインに落とし込んだ際、どういうところ意識されたでしょうか。

- シュンビン松下:

- 漬物が単なる「食べ物」ではなく、「食卓を作る一つの要素」であり、家族の笑顔を作っていくようなアイデンティティが素晴らし

いなと思いました。そういった温かみを見える形に表現するというところを気をつけていました。

ロゴには、伝統的な書体を用いつつも、隠された「笑顔(ニコリマーク)」の要素を入れ込み、それが周囲にどんどん広がっていくイメージを持たせています。

- 代表 中本氏:

- 3案のロゴ提案をいただいて、家族みんなですごく悩みました。今のロゴのブランドコンセプト見てると、少しトリックアート的なものを感じて、にっこりしているような笑顔っていうのが1番うちらしさを感じました。私は特にロゴマークの中にあるこの昔の「ゑ」という文字が、「昔の丹波を絶対継承したい」という想いとリンクして、すごくいいなと思いましたね。これは結構お客さんに「昔のゑ(え)やな」と言われるんです。

今では3年が経ち、完全に浸透しました。お客様もロゴを見て「えんけい」だと認識してくださっています。最初は、長年働く従業員のみなさんも「丹波」が抜けなかったのですが、ロゴを自分たちで使う中で、いまではすっかり浸透して、すごく良かったです。ありがとうございます。

- ―当初予定になかったリーフレットやメニュー表などのツールは、どのような効果をもたらしたでしょうか?

- 代表 中本氏:

- リーフレットがあるのとないのとでは、集客と購買意欲が全く違います。特にメニュー表の導入は、私たちにとっての当たり前を、お客様に伝えるために極めて重要でした。私たちは季節の漬物や贈答品の存在を当然知っていますが、初めてのお客様は知りませんので、メニュー表を通じて「今はこれがあるんだ」「贈答品があるんだ」と一目で分かっていただけるようになり、購入時の単価も上がりやすくなりました。

- シュンビン松下:

- メニュー表を作った時に、春夏秋冬での漬物の種類の多さに驚きました。改めてまとめてみると、たくさんあってワクワクしますよね。「次の季節はこれ買ってみたいな」「贈答品あるんだったら誰かに送りたいな」というのが一目で分かるので、喜んでいただけて良かったです。

- 代表 中本氏:

- 以前の「丹波」では、色のイメージがあまりなかったんですよ。私たち自身が、以前はちょっと古い漬物屋のイメージでいたのですが、このリーフレットを手にする度に、ホワイトなイメージを思い浮かべることができて、ガラッと変わりましたね。

- シュンビン松下:

- 私には小さい子供がいますが、そういった若い世代にも手に取ってほしいという思いが強くありました。なので、あまり堅苦しいイメージにしたくなくて、包装紙のデザイン一つとっても、クリーンな「白」をメインに使い、ただロゴを並べるのではなく、あえてランダムに配置することで「遊び心」を表現しました。

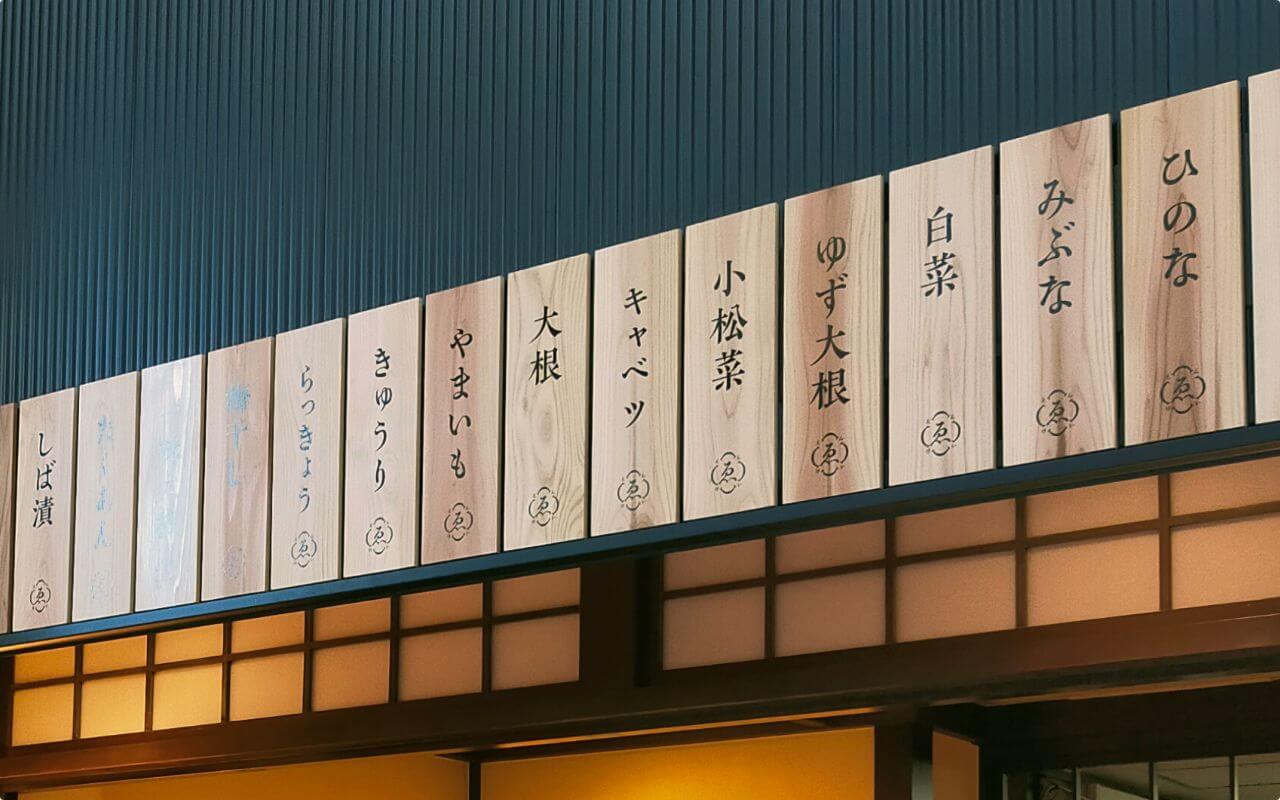

機能美と高級感の融合。理念を体現する「戦略的・建築ブランディング」

- ―看板変更のお話に始まり、最終的に店舗の全面改装に至ったきっかけは何でしょうか。そして、予定よりも予算が大幅に上がった時の心境についてお聞かせいただけますか?

- 代表 中本氏:

- 看板を変えるだけでは、中身が変わらないと思ったからです。コンセプトを定めた以上、「お客さんにも変わったことを示さないと」という強い思いが生まれました。何より深刻だったのは、店舗の「見え方」でした。以前は、お店がどこにあるのかが分かりづらく、お客様に「カレー屋の前」「ケンタッキーの前」と説明するしかなかったんです。「お店も変えて、自分たちも変わらなければ」という危機感が最大のきっかけです。

当時の私は、正直「やめるか、続けるか」という瀬戸際にいました。両親と漬物屋を辞めてどうするかという話までしましたが、「やっぱり漬物屋を続けたい」という意志を持っていたからこそ、やるなら徹底的に、と自分を追い込みました。

- ―建築デザインの専門家として、この伝統ある漬物屋をどう解釈し、設計に着手されたのでしょうか?

- シュンビン槌野:

- 最初にお店を拝見した時、周囲の近代的な街並みに対し、お店だけが時間が止まっている印象でした。でも、お母様と話す中で、このお店には「漬物の美味しさだけではない、素晴らしい空気感がある」と感じたんです。

建物を変える際には、中本様ご家族の「生き様の良さ」をシンプルに前に出すことを意識しました。

特に重視したのは、機能性と使い勝手です。デザイン的な美しさよりも、何十年と店を支えてきたお母様の働きやすさを叶えたい。漬物を作る際に大量の樽を動かす動線や、腰が痛くならない棚の高さなど、日々の作業負担を軽減する工夫を随所に凝らしました。また、店舗正面に季節のメッセージを貼れる「木の看板」を配置しました。これにより、遠目からでも「ここで何が売っているか」が瞬時に分かり、以前の視認性の悪さを完全に払拭できました。

- 代表 中本氏:

- 出来上がったお店は、レジの位置も変わり、お客様が中に入ってきて、より漬物を身近に感じてもらえるようになりました。結果、お客様との会話が増え、長く滞在してくださる方が増えたんです。椅子を置いたら、1時間、2時間と座ってくださる常連さんもいます。これは以前の店舗ではありえなかった変化です。

何より、一番喜んだのは父です。職人気質の父が、木の看板や機能的なデザインに感動してくれました。特に、樽を洗って前に出すという、うち独特の作業動線が生かされている点に喜んでいましたね。

家族の笑顔と売上アップ。デザインがもたらした事業と人生の変革

- ―リブランディング後の成果と、同じ課題を持つ経営者へのメッセージをお願いします。

- 代表 中本氏:

- 最も大きかった成果は、家族の顔が変わったことです。

家族全体が前向きになりました。売上もありがたいことに上がっていっています。これは「やってよかった」という結果が表れている証拠です。

ブランドデザインの力とは、「一目でえんけいだと分かるようになった」という点に尽きます。名刺のロゴを見ただけで、お客様から「この笑顔、可愛いですね」と声をかけられるほど、印象に残るようになりました。そして、「えんけい」として新しくなってから、本当に私たちの漬物が持つ価値が、必要とするお客様に届くようになったと実感しています。

リニューアル後に、新規で来店してくださったお客さんがいらっしゃいました。その方は、病院から一時帰宅されている際に、目新しいものを食べたいと「えんけい」を見て立ち寄ってくださったのですが、後日、「今まで病気で食事が喉を通らなかったけれど、えんけいの漬物を食べたら久しぶりにご飯が食べられるようになった」と手紙をくださったんです。食欲が増した、と。この時、「丹波」のままだったら、そのお客様は立ち寄ってくださることはなかったかもしれません。

新しい屋号とデザインに踏み切ったからこそ、人生の喜びにつながるようなお手伝いができたのだと、家族全員で胸が熱くなりました。漬物が、ご飯や肉・魚の食欲を増進させる『食卓の助け』であるという、私たちが再定義した事業の核となる価値が、文字通りお客様の生活を支えているのだと気づかされました。

悩んでいる経営者の方には、ぜひ一度シュンビンさんと話をすることをお勧めします。いろんなセミナーを受けてきましたが、シュンビンさんと対話することで、「自分の商材がどういうものか」を、改めて深く考えるきっかけになりました。私自身、最初はどう売るかしか考えていませんでしたが、コンセプトを定めることで、事業の核となる価値に気づかされました。デザインは、私たちが一歩踏み出すための「行動のきっかけ」をくれたのだと思っています。

まとめ

今回の京きさらぎ漬えんけい様の事例は、老舗の事業承継 ブランディングや新規事業 デザインにおいて、デザインが単なる表面的な装飾ではなく、経営戦略そのものであることを明確に証明しています。

中本様は、長年の曖昧な状態から脱却し、ブランドの核となる価値である「食卓から地域を笑顔に」を定義しました。この核を磨き上げることで、古いイメージを払拭し、新しい顧客層の獲得と、確実な売上アップという具体的な成果を手に入れられたのです。

シュンビンが提供した、「コンセプト策定(内面の言語化)」と「店舗・ツールデザイン(外面の具現化)」を連携させる包括的なアプローチが、お客様にも、働くご家族にも、そして事業の未来にも、一貫したブランド価値として浸透しました。

ブランドデザインは、現状維持に甘んじるか、未来へ飛躍するかの分かれ道に立つ経営者にとって、最も確実で、最も感情に響く戦略的投資となるのではないでしょうか。

- 京きさらぎ漬えんけい様:https://kisaragiduke-enkei.jp/

- WORKS:https://www.shun-bin.com/works/works02/

- リブランディング×店舗改装【SHUNBIN Architecture WORKS Vol.1】 https://youtu.be/TCwWccbHTW8?si=n9nzI6aL-0_1LYSs

企業の「らしさ」を

徹底的に深掘りする

デザインの根本にある企業の魅力を引き出す

ワークショップを実施中